淞沪会战放全世界范围来看是什么水准?

发布时间:

2025-02-03 22:40

阅读量:

29

既然“放全世界范围来看”,那自然得看看德国军事顾问发回德国的观战报告。

此报告原文早已公布。

后来被傅宝真、滕昕云二人先后译成中文,两译本中以后来出版的滕昕云2020年译本为佳,于是便大体按照此译本略作介绍。

第三篇“观察与补充”第四部分“对日军战斗的回顾”认为淞沪算是猴版西班牙内战:

二、这次会战也证明了日本士兵的善战,尽管其面对的是一个缺乏炮兵、装备窳劣、训练不足的敌手,惟这个敌手却极度勇敢与顽强。缺乏世界大战经验的日本陆军,在战争爆发之初,其训练与装备(Ausbildung und Ausrüstung)均不及欧洲各国军队的高标准,尤其是野战炮兵,其装备与战斗教则皆已落后,而日军这方面的弱点,均可由部队士兵高度的军人特质以及军官团所具有的高操牺牲精神,而得弭补之。

三、上海的战斗系结合了阵地战与运动战(Stellungs- und Bewegungskrieg)的形式,而成为一体的作战行动。在巨大物资的投入之下所进行的寸土必争之强韧又漫长的搏斗,进而被深远广泛的机动所取代,然运动又时常因堑壕战的形式而再度陷入静止状态。虽然与西班牙内战相较,淞沪会战在地理条件与军事情势上并不尽然将同,但上海的作战过程与西班牙内战如出一辙,其并非是一种大规模的连贯过程,而是静止与运动之间持续不断地变换发展,假如将以获取迅速之决定性做为目标的深远作战行动搁置一旁,则战争就是以消耗为主的物资战。

第三篇第一部分“京沪战役中国军队的作战表现”也颇有看点:

八、淞沪会战,这场由中国决策层峰所开启的会战,国军方面在其中投入了极大量的兵力,其规模之大,远超过原始的估算。当这场会战已经退化成艰苦且希望茫然的防御战时,国军的指挥当局并未及时下决心以脱离之。蒋介石委员长对于保有上海给予了过大的评价,将战争指导中的重点,从华北移往华中方面,系违背了原始的构想,如此一来,原先计划中颇有胜算的华北攻势,将因此而无法实施。3个月的会战,以国军陆军遭到惨重的损失收场,尤其是国军中最好的几个师,而南京之失陷,也产生了严重的政治效应;尽管最后的失利,但国军部队的英勇已经谱写下了光辉的一页了。南京失陷后,大规模的军事行动仅仅停顿了一个月余,蒋委员长即着手对中国陆军进行必要的重建与增强,以能遂行后续的抵抗。

一如在早先的两份报告中所已经强调过的,中国的失利,并不仅仅是起因于国军陆军在训练、组织与物资装备上的巨大劣势,也在于中国高层指挥方面的不适切,他们缺乏指挥不同军兵种武器的实际经验,相关的训练均个别进行,大规模的实兵演习也仅举行过一次(1935年)。他们得自于内战的作战指挥经验,对于现代化战争而言是不适用的,在德国顾问所主持的战争理论性的教育训练班队中,高阶将领总是不参加,一方面起因于他们心理上的自大,一方面却起因于自卑的忧惧。此外,他们大多因为私人关系与政治因素,在不考虑其个人能力的状况下,而取得其职务。他们的指挥模式普遍而言并不积极,且目标不够明确,也缺乏必要的坚决态度。在上海战场上的诸将领中,仅只有陈诚将军具有名符其实的指挥官人格特质,充满着活力、冒险犯难以及慎思等特点,只是即便是陈诚,其也欠缺现代化的军事教育基础。

在各种的高级司令部内的参谋组织,充斥有年轻的将领与参谋军官,他们都在军事院校接受过德国式的指导,证实其乃具有专业能力与思考逻辑的人士,只可惜这类人才总嫌不够多。

师长阶层的指挥一般而言也蛮优秀的,部分的师长拥有第一线的战争经验,其中某些人还进过陆军大学进修。同样的,中下级指挥官如团长一级,也都熟捻军事本职事务,表现都很勇敢。

国军指挥高层的组织,一般而言国军陆军对其还存有太多的期望,在淞沪会战期间由于有德国顾问的建言,该等组织能有较合宜的编组,而适于协同战斗之遂行。尽管协同作战的目标终究未能达成,但这主要是因为国军将领对于军事本职学能的认知与能力之不足所致。

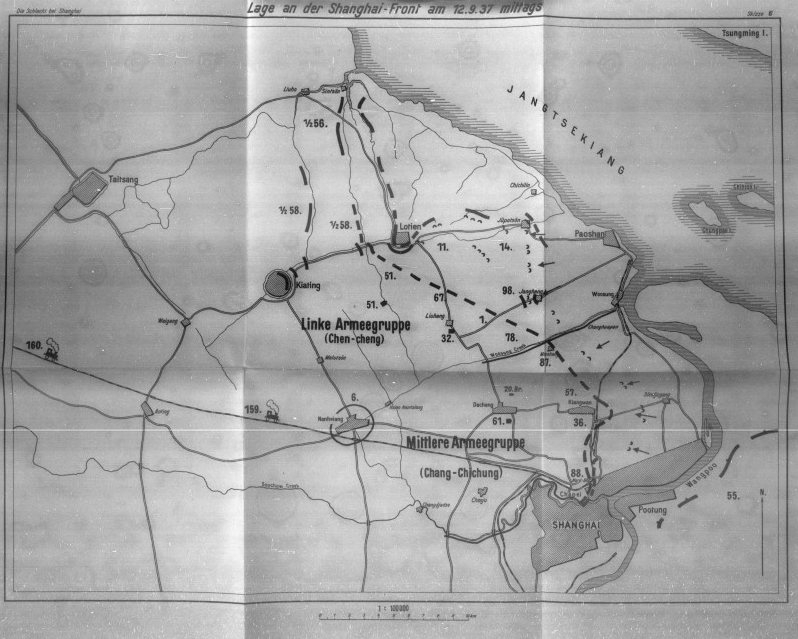

会战爆发之初,上海战线系由冯玉祥元帅的第三战区司令长官部所指挥,这位将领过去长年来为委员长的敌手,其司令长官部系开设于无锡。冯玉祥下辖在上海作战的两个集团军,左翼集团军总司令为张治中将军,该集团军指挥对日本海军特别陆战队的攻击;右翼集团军总司令为张发奎将军,该集团军一部部署于浦东地区,其主力则在杭州湾北岸担任海岸防御任务。会战过程中,冯玉祥元帅并无法统合这两个集团军的有效行动,在浦东的部队如所知者,乃是处于完全的消极状态下。可能他根本就没有意图去做如是的尝试。至于该缺失之所以会造成,究竟是这位以精力充沛著称的司令长官,其本人对于战术理解力的欠缺,还是由于政治原因限制,导致了其影响力之不彰,这就不得而知了。

8月底时,顾祝同将军被派往上海战场,以统一指挥苏州河以北的两个集团军:张治中的第9集团军与陈诚的第15集团军。其指挥部开设于苏州。从现在开始,他也要统合张发奎将军位于黄浦江以东与以南现有的部队,而浦东的几个师也归其指挥。冯玉祥元帅视指挥权转移至顾祝同一事,为对其本人的一种不平待遇。看样子,元帅本人对于其作为司令长官一职的意义,亦即在会战中统合张发奎集团军与顾祝同之间的行动,并无所知悉。然而,尔后这两个集团军之间,同样仍未建立起协同一致的指挥。

9月底,就在冯玉祥元帅调往北战场担任其他要职之后,终于将张发奎将军的集团军纳入在顾祝同将军的指挥之下,于是顾祝同始成为名符其实的司令长官。如是合宜的指挥体系调整,却也未能在会战期间,对于其下之3个集团军产生显著的影响,使其能够针对明确的目标进行协同一致的作为。尽管有一位德国军事顾问在部活动,但张发奎将军和他位于浦东的部队,除了少数时间外大多保持着消极状态。似乎顾祝同将军也未曾认真意图改善如是的现象,以在会战期间贯彻极其重要的协同作为。

很可能高级指挥官们如是的疏失,起因于对于现代化战争的缺乏了解。因此即便有了合适的指挥组织,也就因此而无法发挥效能。

蒋委员长很清楚他的陆军指挥官的缺陷所在,但由于政治上的因素使然,他只能指望他们,他仅只能试图以委员长的身分,对他麾下这支来自不同背景的陆军,发挥持续的特定影响力。他为了这个目标,建立了一个统合所有部队的指挥部,由无条件效忠他的将领以及适切的参谋组织组成,使其得以接触到所有的观点与状况。很明显的,委员长在指挥上的很多必要的干涉,由于距离过远或者对状况了解的过迟等因素,而无法经常适用。于是对于全般战争指导之概况的掌握,也就因此而受到影响;是以,此类干涉即对部队指挥官原本就很少的主动性与独立性,反而造成了约制效应。委员长不时搭飞机或乘车前往第一线,意图直接施加其个人影响力,不过并未能造成显著的改观。

在淞沪会战期间,蒋委员长对于战役的干预相对而言较为有成效,运作良好的可靠电话系统,让南京统帅部得以每日定时的与苏州战区司令长官部进行通信联系(当然总是越过战区司令长官冯玉祥元帅)。藉由电话通信,委员长总能透过长驻苏州长官部的总顾问法肯豪森将军,以及尔后的纳维格(Newiger)中校处,得到精辟的每日战况分析。委员长于是能够随时涉入作战过程,事实上他也偶尔为之。当然这类干涉最主要的似乎仅只是针对部分以及细部的作为上,甚少攸关全般之作战指挥。譬如说11月5/6日日军登陆杭州湾之际,委员长是否企图对此一状况发挥影响作用,或者其作用有多深,则并无所知。

总的来说,我们在评断这位伟大的领袖时必须确定一件事,那就是他的野战统御作为,在高阶指挥效能方面,并非全然符合德国式的观念。因此尽管其在多年的内战中有着卓越的指挥成效,但其无论在心智上或军事上均欠缺指挥现代化战争的本职学能,或许也欠缺高阶指挥的天赋。在本次战争中有好几次场合,证明了委员长无此能力自主指挥大规模之决定性作战行动。对于本次战争的指导上,他的统御效能主要仰赖其整体人格的伟大——政治家风范与组织方面的天赋,其远大的眼光,他的精力和决断力,以及最重要的,他超乎寻常坚定不移的意志。

END