有哪些冷门又有趣的历史知识?

今天的日共高唱性别平等、拥护LGBT权益、支持同性婚姻。但是曾经的日共,却是极度劳保、反同的,将同性恋视作变态性欲。讽刺的是,正是在日共反同言论最高潮的时代,却发生了日共市议员坚持每晚到同性恋酒店享乐并偷窃物品的「丑闻」。

「二战前就已经在美国相当普遍的一系列异常、反常的性意识与性行为,在日本也受到一部分媒体的商业主义煽动而产生了影响力。具体来说,有男同性恋、女同性恋、SM、滥交派对、交换配偶,还有近亲通奸,这些都是刚才所提到的、对偶婚诞生以前的事情了。

……

把婚前同居正当化的人们,将结婚看作是形式上的束缚,主张不受束缚地自由同居。我们不赞成这种想法。婚前性行为的情况也是一样的,如果认为结婚还很遥远,与其如此、不如现在两个人之间有爱就行了,那就大错特错了。」

——西泽舜一(『赤旗』编辑局次长),1976年,『爱与伦理』,新日本新书

1970年代日共眼中的同性恋是这样的:

在性的问题上,我们不应该站在过去道学家式的封建立场上思考,而应该站在这样的立场上:一夫一妻制的近代夫妻生活才是人类在漫长历史中产生的最高道德标准,要将它正确、健康地发展下去。我认为,这种违背道德的不健全的性颓废(指同性恋)是不能被社会所容的。

——浜武司(日共东京都委员长),1976年9月19日号『赤旗』

讽刺的是,虽然日共如此强调道德观,它的最高领导人宫本显治却是一个婚内出轨以后对妻子不管不顾,妻子死后与小三结婚的人。

一、1975年7月宫本论文:健全的、民族的、市民的、民主的——抵制性解放

日共在1955年的「六全协」上宣告自己不搞武装革命以后一路滑坡,宫本显治集团一边确立自己在党内的至尊地位,一边将认为现在有必要实行社会主义革命的人全部扫地出门,坚决实行党建路线与选举路线,以自己弱小、敌人强大为理由,将通过选举上台、组建联合政府作为自己最高目标。从1969年东京都议员选举开始,积极下沉选民服务的日共开始不断收获选举的胜利,而日共的党组织也一步步转型成为了市民本位的选举政党。

1970年代的日共快速崛起,真正成为日本资产阶级政坛的一角。1972年众议院选举中,日共获得了38席,一举成为第二大在野党。在整个1970年代里,日共继续以空前绝后的力度创新修正主义理论,先是发明了「人民的议会主义」,随后又取消了无产阶级专政的概念。不过,1960~1970年代在某种意义上也是日共的多事之秋,日共的唯我独尊式体制先后导致了原水协的分裂、日共与部落解放同盟的决裂,更不用说日共与社会党剪不断理还乱的关系了。随着日共日益站到政治舞台的中心,各种针对日共的批评也蜂拥而至,这一方面是日本统治阶级羽翼下的各种政党不断揭露日共的黑历史,比如浜田幸一、春日一幸等人对间谍查问事件的揭发,逼得宫本显治不得不将自己四十年来的老战友袴田里见丢出党外以断臂求生;另一方面,日共的各种弊病也纷纷被暴露在聚光灯下,如日共指导部一贯文过饰非、坚称自己从来没有犯过错误的态度,就是从这个时候开始不断遭到抨击。日共在性别、性向问题上的态度,也是在1970年代所「大放光彩」,被人们所重新审视。

1975年7月30日,宫本显治发表了自己的政论文章『以宽容与相互理解立足于通向救国·革新的国民商定之路——为了摆脱今天政治的、经济的、道德的危机,民主地确立日本民族的前进道路』。这篇文章的主旨是指责日美军事同盟下的日本因「国家垄断资本主义」而陷入贫困与环境污染的境地之中,呼吁实行以国民为中心的政策。「在这里必须重视的,是这种政治的、外交的、经济的危机的进程,也与国民在文化、道德的生活上的危机联系在一起。」宫本显治认为,这些文化道德的危机,即「文化的颓废」的表现有很多,比如「虐儿」、「托洛茨基主义集团」(指新左翼运动)、「犯罪的增加」。值得一提的是,宫本将新左翼运动与道德颓废联系在一起并不奇怪,日共的青年组织——民主青年同盟在1976年就有报告云:

「盘踞在京都大学熊野宿舍的伪左翼暴力集团(指新左翼),用暴力驱逐反对他们的学生,然后让校外的同学住在宿舍里,把特定的女学生带到宿舍里同居,非常荒唐。更让人吃惊的是,当事实被揭露后,他们还说『把熊野寮规定为男生宿舍,不让女生进入是歧视』。」

宫本显治并特别指出,这是由于「赤裸裸的颓废影像通过一些电视台侵入家庭,腐蚀孩子们的心灵,不断地增加暴行」,而媒体之所以会这样,是因为垄断资本、政党、高级官僚的腐败与压榨。所以,日共在呼吁人们废除核武、拥护议会制民主主义以外,还呼吁「抨击暴力、无耻犯罪的横行与文化颓废的进程,确立立足于政治革新与民主主义的国民道德、市民道德。」

显然,宫本显治在这里要着重抨击的,是自1960年代末的「性解放」运动以来,日本的媒体杂志上陆陆续续出现了不少裸体与黄色的内容。「我们当然尊重表现的自由……但通过电视及其他相当于公共机关的媒介,让黄色录像在家庭内播放的状况,是极其病态、异常的。因而,我们迄今为止的基本立场,一直是批判颓废的文化现象,以确立民族的、民主的健全精神与民主的秩序为目标。」在宫本显治看来,这种性解放已经是危及「民族」、国家的危机。为此,必须将这种文化颓废的现象击退在安稳美好的「家庭」以外。就像日共政策委员长上田耕一郎同时发布的文章一样,日共认为虐子、学生自杀、犯罪增加,与新左翼的内讧杀人事件、炸弹斗争,以及这种黄色内容横流的现象,都会侵害到「日本民族文化的、道德的生活」,伤害「民族的未来」。这些黄色内容是以「表现的自由为借口」的「商业主义的淫秽美术」,与「人性」和「伦理」对立。他们借用恩格斯的话,继续主张社会主义的新一代必须是两性间的一夫一妻制。

宫本论文与上田论文以后,『赤旗』不断揪典型,他们就以东京12台的节目为例:「(电视台)以『我要淋湿你』、『夜晚卧室48招:女同直播』等令人震撼的标题,在显像管上掺杂着广告,播放几个赤裸上身的女性洗澡的场面和床戏、脱衣舞秀等等」,介绍了对这个节目感到担忧的家长意见,「我担心(孩子)如果极端地对性抱有兴趣的话,该怎么办」、「将女性之间的异常场面搬上荧幕的电视局是怎么想的呢?」对于这位家长来说,日共是一个代表家长意见的「健全」政党。这一时期『赤旗』除陆续做了一些针对女演员的访谈以外,还有选择性地刊登了很多支持日共电视道德观的读者来信——这些读者来信中就有大谈「市民的抵抗」、「日本民族自豪与民主主义」,哀叹这些深夜节目是「日本之耻」、「自民党政治的一景」的。也有看完黄色影片后的男子自我忏悔,声明这是自己疲于工作而受刺激所诱惑的结果,批判黄色影片是「侵犯心灵的颓废文化」。

其实针对日共的神圣家庭观,当时新左翼运动后兴起的女性解放运动早有批判。田中美津说:

「作为希望之象征的孩子、作为温柔之象征的母亲——这样的幌子,是最前线地让人们觉得国王的新衣确实存在的幻想。」

不过,日共也只会把这当成「反贡运动」的一环吧。

二、1976年1月『赤旗』论文:同性恋是变态性欲

正如日共在1976年1月8、9日的『赤旗』论文『与颓废的思想斗争是民主青年运动的重要课题』所暗示的一样,日共要通过自己的青年组织——民主青年同盟(民青)来实行自己的道德纲领。当年的民青领导层有多保守,不谈性向,仅从恋爱问题就可以得知。当时的民青中枢针对民青成员「连恋爱这种自己的私事也要干涉,是怎么想的」的意见,提出了这样的见解:

「日共党员和民青同盟会员的恋爱和结婚绝不是私事,说得直截了当,如果和间谍恋爱,和间谍结婚的话会怎样呢?在自己受到无法挽回的伤害的同时,整个组织、整个运动都会受到巨大的打击。」

这与宫本显治的所著内容大致相同。1982年的『宫本显治青春论』中写道:「恋爱是私事,是私人的事情,不管做什么事情,团体和运动都不应该干涉——我认为这种想法是错误的。恋爱是私事,但同时也是公事。如果我们搞错了,举个非常极端的例子,和间谍恋爱、和间谍结婚,不仅对自己,对整个运动都会产生很大的影响。」

总而言之,在当时的日共看来,民青必须担负起对抗文化「颓废现象」的重大任务,「克服(这种恶性影响)与青少年的健全成长,是关乎日本未来的问题,对于我党以及民主的青年运动来说,也是重要的课题。」这种颓废之所以会发生,是因为「战后美国的占领带来了将暴力、杀人、性作为卖点的电影与出版物以及『美国式的颓废』,它们在与其结合的极端商业主义横行霸道下快速扩大,以至今日。而且,明白无疑的是,这种道德的、精神的颓废背后有着自民党政治的贪污以及政治献金、放弃社会责任的财界『利润第一主义』等政治的、社会的腐败,不公不正的横行霸道。」面对这种文化、道德的颓废危机,必须通过救国革新的国民共识将其扫除。日共甚至认为,与这些「颓废现象与颓废的影像、出版物」的『恶之诱惑』一刀两断,也是「阶级斗争不可或缺的构成部分」。

这里尤其引人注目的,是这篇文章(『赤旗』1976年1月9日)的后半部分。

「『一部分毫无责任的评论家』将『性』的快乐化看作彷如历史潮流般的东西,也有人主张『婚前性行为、通奸、乱交、交换配偶、同性恋等一切变态性欲被社会所接受的过程,都是这种潮流中的时尚。』这种主张不仅错在仿佛是要将性的放纵——这种人类历史的逆行现象看作是进步的现象一样,将人类的性爱矮化成所谓的『肉欲』,还在这种主张的提议者没有将自己的妻子与家庭送去『通奸』、『乱交』上,明白无疑地体现出这种主张只不过是极其无责任的议论。」

换言之在日共看来,异性恋是绝对的,同性恋是一种变态性欲。而且将这种同性恋文化传播开来的,是学生运动中的「色情猎奇」文化,学生宿舍变成男女同居之地,「不是革命的,反而是翻动势力的『颓废』的俘虏」,是应该被唾弃的对象。某本杂志甚至将某个大学宿舍写成是『男同之馆』,真是令人痛心疾首。因此,民青必须在青年间显著地打破这种文化颓废现象,确立民主的健全道德。

作为一枚在日本政坛冉冉升起的新星,日共的表态很快引发了各方面的注目与评论。针对1975年7月的宫本论文,不少人都指出,这是一种迎合「普通市民」的行为:『朝日新闻』的社论认为这是要「吸引有常识的市民阶层,进而联系到扩大党的势力」,日本妇人选民同盟的会长纪平悌子也认为日共的发言是「极其普通的一般市民的感觉」。反对天皇制的左倾作家井上ひさし攻击说:「簧片又不会给任何人带来困扰。说簧片不好,是法西斯的发言。」反而是作为自民党极右派议员的奥野诚亮赞成日共的意见,表示必须要在很小的时候就学会压抑无理的欲望。1976年1月的『赤旗』论文以后,除了医生村松博雄从性解放的角度质疑日共是否落后于时代、作家杉浦明平攻击日共是要煽动「由上而下的革命」以外,作家野坂昭如也在『文艺春秋』上坦诚了自己的态度:自己虽然不是那种老土的反贡派,但感到这篇文章代表了一种喜欢用理论和规律将人类分化、束缚的伪善态度,令人不快。野坂觉得,以一夫一妻制为最高理想,将其他类型的性向都视作「颓废」的日共跟日本战时的法西斯没有区别,「将性以这种方式统一化,是吉权主义的最大特征」,「『通过文化、勤学、运动等活动,带给读者们充满健康与快乐的青少年』——在战时的照片画报上,可以看到很多这种类型的图案与文章。」野坂昭如比起虚伪的「健全」,宁可选择日共所厌弃的「颓废」。

总而言之,大部分的周刊杂志都在揶揄日共的道学家作风。然而,一起突如其来的丑闻,却将日共推上了舆论的风头浪尖。

三、白天的「模范党员」,夜晚的男同旅馆盗贼

1976年是日共的多事之秋。除了民社党对宫本显治的战前私刑杀人事件炒作力度越来越大以外,当年11月14日,担任日共工会部副部长的内藤武男被捕,原因是窥视邻居夫妇的卧室。日共口上说这件事子虚乌有,纯属统治阶级抹黑日共的阴谋,并展开了拥护内藤的运动。然而,日共却在事后将内藤踢出了中央委员的位置,可见此事并非日本政府所虚构。在这前后,不破哲三的秘书因盗窃自行车而被逮捕。1976年9月2日凌晨两点,一名『赤旗』编辑局的职员在杉并区对女大学生进行性骚扰,结果与警告他的路人大打出手,一拳就打到路人脸上,最终被捕,史称「痴汉未遂事件」。当年8月13日,在埼玉县川口市担任房客工会干部的党员,在收集『赤旗』订阅费的时候,以「按摩」为名对别人的妻子进行性骚扰,结果被那对夫妻告上法庭,史称「强制猥亵事件」。日共对于这些性方面的丑闻一概不认,称其为统治阶级的「软性反贡」战术,宣称这些战术没什么用。

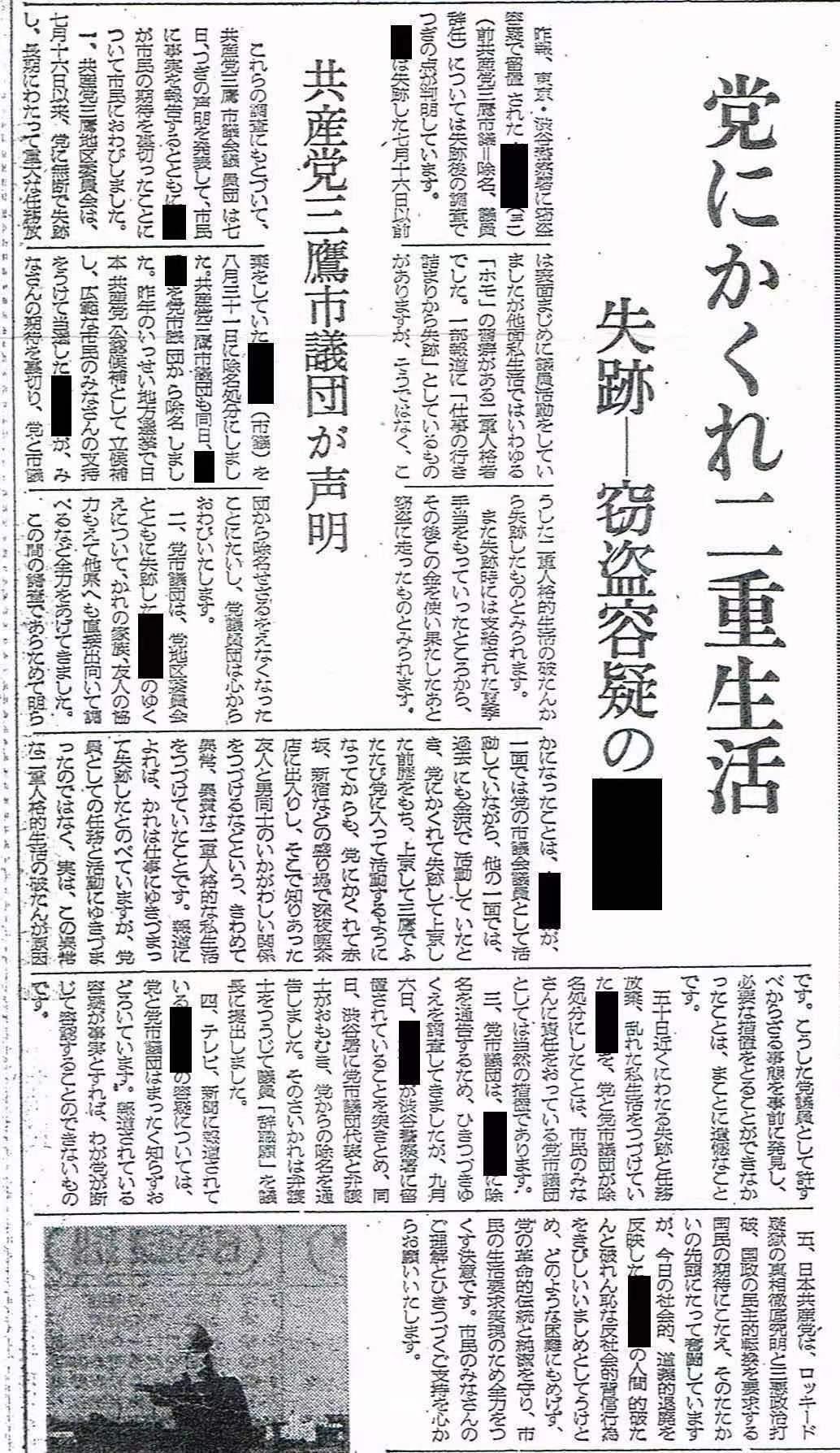

然而,对日共打击最大的还是日共市议员的男同丑闻。1976年9月3日,日共在东京都三鹰市的市议员「Z」(即山本武义)在涉谷区里的一家旅馆里翻找客人的储物柜而行偷窃时当场被捕,这件事很快上了新闻。山本武义是日共的全职干部,负责组织在火车站前卖『赤旗』,因为干的很卖力,永田久光的『赤旗战略』中被誉为典型的『赤旗』式『英雄人物』、模范党员。山本在1975年的统一地方选举中被日共拥为候选人并顺利当选,成为了三鹰市的市议员。然而自从1976年7月下旬,山本武义再也没有出现过在自己家里,在东京都内到处奔走。9月3日山本被捕后,日共派人于9月6日来到涉谷警署,向山本武义通告了他已经被开除党籍的消息。当年9月8日,各大新闻纷纷刊登了这则令人震惊的新闻。山本供述自己除了盗窃罪以外,还有十多件罪行,「市议员的工作太过沉重,我已经厌烦了。」据说,山本武义说:「我忍受不了白天议员活动、晚上隐蔽活动的两面人生活了」。

1976年9月当时,正值第33届众议院选举即将举行(12月5日)的时分,这次大选前接连不断的丑闻对日共风评的打击不可不谓不大。那么,山本到底干了什么呢?根据当时的新闻报道,他一直以来过着双重生活,白天是日共市议员,晚上与认识的男人一起住进同性恋旅馆(都是在新宿桑拿浴场爱好者聚集的地方认识的),并在那个同性恋旅馆的储物柜中偷取贵重物品和现金。1976年12月的『朝日新闻』深度报道了这一事件的内幕:「很多人都惊讶于,这是一个素以『干净』自夸的党员。……事件的背后,有着该党特殊的党内情况。」山本武义在大阪的区立中学毕业后,担任餐厅服务员。因为他人缘好,很快被提拔到了工资高的宾馆食堂部,「与宾馆股东的女儿定下了婚约,却『被背叛了』」。伤心之余,山本前往东京,在鲜花店工作,经社团活动认识了日共,最终入党。「负责审讯的人说,山本毫不发怵地回答说『这(盗窃)也是没办法』的时候,表情流露出一种『现在终于解放了』的感觉。」

大众媒体以一种暧昧的猎奇视角,将眼光投向了事件的主角——山本武义(Z)。白井聪曾经评论说,这种需要迎合商业的大众媒体恰恰是最保守的,这一次也不例外,大众媒体纷纷戴起了日本社会一直以来针对男同的有色眼镜,饶有兴致地观察起了山本武义的过往。

9月23日的『周刊大众』报道了一直以来「认真」的山本为何「跌落」的经过。他们尤其注重的是山本的「女性化话语」。他们描述道,山本被捕后始终不愿开口,日警讯问他:「你是过激派吗(注:指新左翼)?」时,他却回答说:「我不是那种人哦。」他谈起自己在金泽失恋时,说:「怎么也忘不了那个股东的女儿,在金泽过得很痛苦啦。」①被审讯时,山本「扭着身子对警员说:『日共的副委员长袴田里见对我说,“像你这样的人将来才要成为干部,肩负起明天的日共”哦。』」显然,这是要迎合日本社会一直以来将同性恋处理为某种女性化的认识。『周刊大众』在谈到山本武义作案手法——在男同伴侣坐爱时偷窃的时候,评论了一句「真是令人恶心的手法」,无意中流露了自己对同性恋的厌恶心理。

『周刊大众』在进一步讽刺时引用了日共此前的政论『与颓废的思想斗争』,说:「正因为是(日共)大张旗鼓地鼓吹『反对婚前性行为,同性恋等行为自不用说』这些『纯洁的建议』的时候(发生了这样的事情),其冲击性可想而知。而且大选也不远了……」『周刊大众』恶趣味地描述道,日共忙于收拾事态时,山本却在审讯时毫不在意、轻松愉快地说道:「我很骄傲,一次都没有卖过自己的皮炎子。我还是童贞哦!」

9月24日的『周刊邮报』报道也跟『周刊大众』一样推测了事情的经过与「原因」。报道一开头就雷同地传达了人们的惊讶之情:「谁都会想在这里说一句:『而且还是日共党员』。」报道提到山本经常出入男同酒店时,揶揄道:「唉,总不能是鬼使神差地就做了同性恋吧。」报道不忘用日警的话来描述山本的身体特征,他是「个子不高的细软型温柔男」。「但是,据同性恋者说,同性恋者的性格特征是『容易厌倦』。……确实,山本是一直走的是无产者的道路,但失踪、跳槽、转行的变化,从不同的角度来看,也许是由于厌倦所致」。可以说,『周刊邮报』是将山本分析为「同性恋」那种「容易厌烦」的「古怪」人物。报道最后揶揄道,这件事是日共的道德纲领造成的。至少如果宫本(显治)委员长在性解放和放纵之间划了一条更温和的标准,或者没有发表道德方面的言论的话,同性恋市议员就不用那么烦恼了。」

9月25日的『周刊读卖』更露骨地以「同性恋是偷窃的开始」为题,以纪录片风格再生产「真相」。日共多摩地委委员长田中弘三受采访时说,山本的交友对象「大部分都是些婀娜纤弱、身为男人却一点也不像男人的人」。除了仿佛瓦解杀人犯心理一样挖掘男同主角本身以外,不少右翼媒体也开始趁机炮轰日共,9月23日的『周刊文春』报道就进一步将此事娴熟地发展为对日共的讽刺,将其与日共这一段时间的其他丑闻联系在一起,比如『赤旗』编辑局成员的「痴汉未遂事件」、负责收取『赤旗』费用人员针对已婚女性的「强行猥亵事件」等等,指责这与日共过快地增大党员数目有关:「虽然用战争来比喻自许『和平主义者』的日共不太好,但(这些丑闻)不正是因为日共急于扩大战线,它的后勤线已经完全被拉长了吗?丑闻的接连发生也与新党员的粗制滥造不无关系。」9月30日的『周刊产经』也讽刺说,日共自许「市民的护民官」,但古罗马的「护民官」却有很多都是「少年爱的实践者」,阴阳怪气地说:「宫本先生,最近的事可真是多啊」,暗戳戳地指责日共堕落。

日共被迫慌不迭地应对起这件事。1976年9月8日的『赤旗』先于山本被捕消息传出,宣布自己要开除山本出党。就在前一天,日共以多摩委员长田中弘三的名义宣布:「党完全不知道他的嫌疑,相当吃惊。如果是真的话,是不可饶恕的行为」。9月9日,『赤旗』发表了这样的见解:

Z在行踪不明的7月16日之前,表面上认真地从事议员活动,在私生活上却有着所谓「同性恋」的习惯,是个有着双重人格的人。部分报道说:「他因为工作遇到瓶颈而行踪不明」,其实不然,应该是这种双重人格生活的破产,导致了他的失踪。

9月7日的三鹰市日共议员团记者会,也宣布:「最近的调查再次证明,Z一方面作为党的市议会议员活动,另一方面也有过去在金泽活动的时候,瞒着党自己偷偷来到东京的经历;他上京后在三鹰重新加入党的活动,此后也出入赤坂、新宿等繁华场所的深夜咖啡店,和在那里认识的朋友继续保持不正当的关系,持续着极其异常、异质的双重人格私生活。」日共强调,这种行为是对党的「背叛」,始终试图将这件事处理为意外事件,「我们没能事先发现他这种作为党的议员所不可容忍的事态,并采取必要的措施,实在令人遗憾。」

日共稍稍缓过一点,就又开始旧态复萌,在这个问题上不断重提自民党资本主义-社会道德颓废-男同问题的特有逻辑链,痛斥同性恋是「绝对不为社会所容」的「不健全的性颓废」,歌颂一夫一妻制是「人类社会最高道德标准」。1976年9月11日,日共东京都委员长浜武司在『赤旗』上为此事再次道歉,重复了他作为日共市议员的工作与此无关、他的被捕是因为两面人生活破产的老调,「不管他是不是市议员,这样的行动都与身为党员的生活不能共存。」至于山本武义为什么会那样,那是因为自民党政府的洛克希德丑闻以来:

「现在侵蚀日本社会的腐败和颓废现象,不仅在自民党的金权、战犯、卖国三大罪恶政治下所蔓延,也以巨型的媒体作为媒介,不断以巨大的力量渗透到日常生活中。如果没有今天的意识斗争,即使是党员也无法摆脱其影响。」

总之,为了不重蹈覆辙,日共全体党员必须严守党规党纪,在集体的帮助下进行活动,从而克服、战胜这种外部社会渗透而来的「颓废」。

1976年9月19日的『赤旗』再次通过一问一答的方式表达日共对这件事的立场:

「问:周刊杂志中有人揣测日共是否也要承认『同性恋』,或者被『性颓废渗透了』,我们有什么来保障不再发生类似事件呢?

浜武司:在性的问题上,我们不应该站在过去道学家式的封建立场上思考,而应该站在这样的立场上:一夫一妻制的近代夫妻生活才是人类在漫长历史中产生的最高道德标准,要将它正确、健康地发展下去。我认为,这种违背道德的不健全的性颓废是不能被社会所容的。」

日共在这次事件中赤裸裸地暴露出了自己对同性恋的憎恶,对内对外坚称同性恋是一种颓废文化。在日共指导部的世界观里,这件男同引起的事件与自己根本没有关系,揪着这件事不放的大众媒体都是要进行「反贡攻击」,自己正是要执拗地通过彻底撇清与同性恋的关系、彻底表现出自己憎恶同性恋的市民主流立场,来「自我防卫」。

9月25日『周刊读卖』采访时,日共多摩地区委员长田中弘三也毫不例外地在采访中爆典了:

「同性恋这种『没有生产性的性行为』,是资本主义带来的无果之花。我们(党员)平时严格锻炼自己,不让自己受到这种毒害。然而,Z却偏离了前进的道路,掉进了资本主义的陷阱中。……但是,无论日共如何高举干净、纯洁的目标,日共周围的环境仍然充满了资本主义的污浊。」

针对日共的这种态度,『周刊文春』讽刺说:

想一想的话,这三次事件(丑闻)的发生,也有些地方让人想到宫本(显治)委员长对色情作品的批判,今年(1976年)的『纯洁的建议』等。那不会出乎意料地造成了党内的混乱吗?

虽然也有观点认为,这是党员人数高速增长期所造成的畸形现象,到现在才显露出来。但与其强迫活生生的青年们「禁欲」,不如考虑适当的「性教育方法」如何?

日共自然不可能忍受大众媒体对这件事——多少带着一点嘲笑、讽刺、攻击意味——的报道,反过来指责他们是「反贡攻击」。

代代木试图将话题绕回到当时正热的自民党丑闻上面,批评洛克希德事件,并表示:「与此同时,反贡势力试图贬低日共的纯净性,使人们产生日共也一样的印象。……当然,这些(丑闻)都是少数党员未能自觉地与今天的颓废、腐败现象作斗争的例外事件,与日共干净的作风和政策、方针完全不相符。」总之,男同个别现象请勿上升到日共全体——这大概就是代代木的心里话。日共面对丑闻的理论不外乎三点:①个人行为,与日共集体无关;②揪着这点恶意报道的大众媒体是「反贡攻击」;③都是日本特色自民党资本主义大环境害的。

在杉并事件上,『赤旗』的编辑局长虽然向「国民」道歉,但也强调这种事情「一般」都是庭外和解,不会闹得这么大,所以这件事纯属「反贡攻击」。接着,他对党员们说:「虽然社会上也告诫人们不要在酒上犯错误,但在总部工作的人,任何一次失败都是不被允许的。」而且,虽然日警和媒体极力贬低日共,但几乎所有的『赤旗』编辑人员和党工作人员都过着有纪律的生活,「这件事(杉并事件)丝毫不能影响我们党的纯洁性,更不能与完全不同的洛克希德丑闻相抵消。」

在山本武义的事件上,日共中委干部会委员说:「这是动机单纯的个人犯罪,如果仅仅如此的话,即使上了报纸,也顶多也只能在社会版面上刊登。」他们主张,Z的事件是个人犯罪,与日共无关,是被社会「颓废」现象所影响的「例外」的人,媒体报道是「反贡」运动的一环,日共是清廉的党。当然,日共这样是为了反击大众媒体;但是这么急着与那些丑闻的主角切割,对他们进行谩骂,毋宁说只是急着维持日共的清洁、清廉形象,不使党在日本市民群众中形象塌房吧。

上述的『周刊邮报』报道虽然集中火力炮打日共,但也记录了认识山本武义的人的发言:「熟悉他(Z)的邻居们看了新闻报道后都哭了。为此而哭的人既不是日共的党员,也不是支持者。虽然也有和洛克希德合作做坏事的政治家,但是『那个Z市议员是个好人,诚心诚意为市民着想』。」另外,『周刊文春』还引用了鲜花店店主的话:「小Z (Z的爱称)是个尽心尽力的人。他恬淡地对待金钱,我们店里把收银收款的工作都交给他。就连日共,也不知道为之付出了多少……现在被党切割了,他会怎么想呢……」

显而易见地,这件事的本质实际上是大众媒体与统治阶级利用日本市民社会对同性恋的厌恶氛围,在大选前的关键时刻对日共进行攻击;而日共也极力迎合这种市民社会的氛围,大肆批判、攻击同性恋,以此表示自己与同性恋毫无关系。在这种比赛谁更看不起同性恋的大战之中,只有『蔷薇族』的主编伊藤文学批评日共发表的声明「对同性恋者说了过分的话」,但这毕竟是少数。

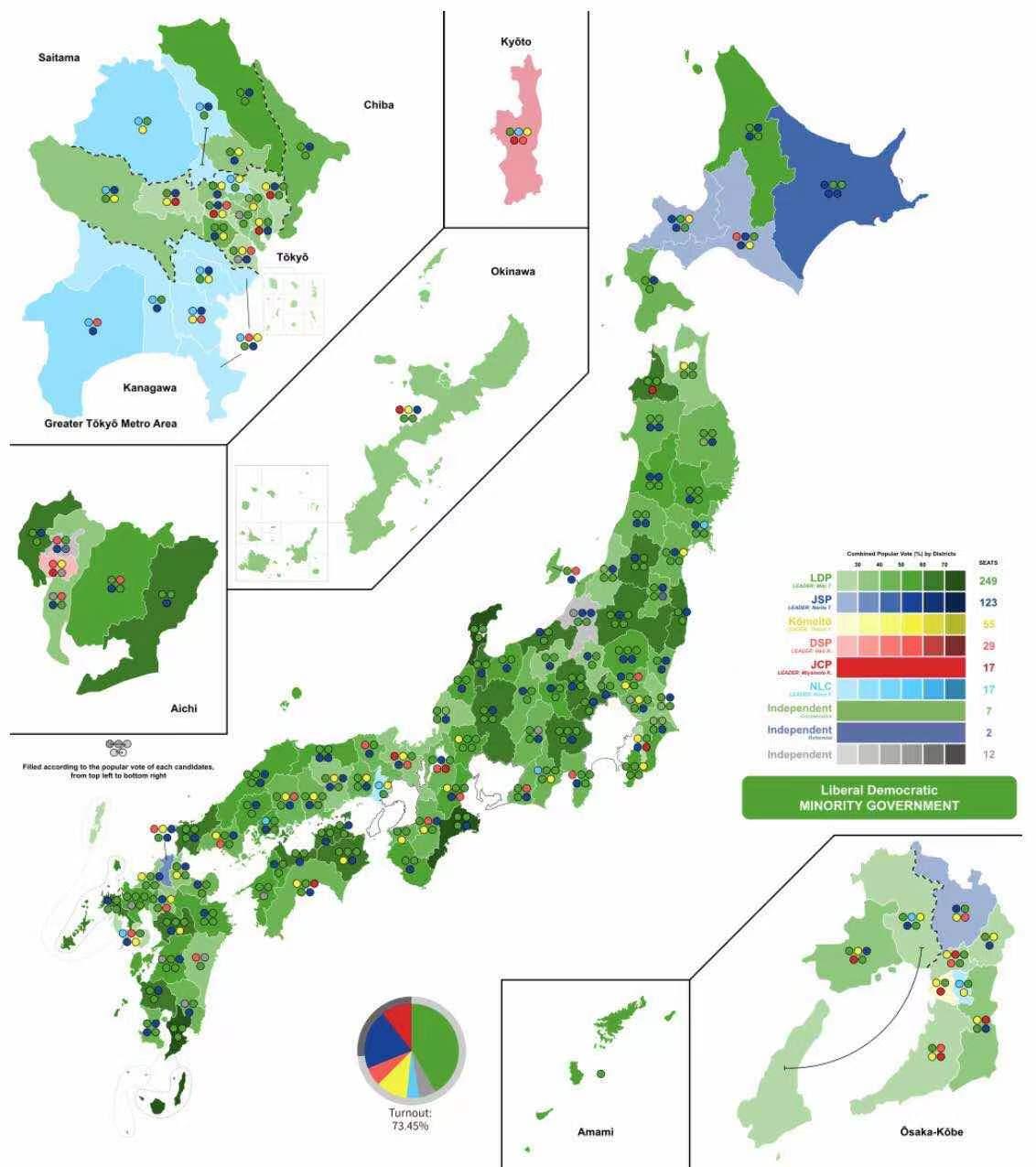

1976年纷至沓来的丑闻终究败坏掉了日共的形象。在这次1976年12月的大选中,日共「惨败」,丢掉了22个议席,将第二大在野党的位置让给了坐拥55个议席的公明党,自己则变成倒数第二大党。尽管洛克希德事件就在同年七月进入最高潮(田中角荣被捕),日共却几乎一无所得。

大塚茂树曾经回忆说,他在1976年夏天参与大阪的日共系全学联大会时,会场满是「狂热的漩涡」。7月27日下午,田中角荣被捕的消息传入会场内部,「堺市民会馆内的兴奋爆发了」,在大塚就好像革命将至一样。会场在沸腾的氛围中唱起『国际学联之歌』:「学生的歌声在全世界飞扬,我们向青年朋友伸出手来……」

或许对于1970年代的日共来说,或许革命——至少选举革命——要来的更加遥远,但只身染于市民社会中浊恶氛围之中,却来的更为接近。

尾声

其实这种歧视同性恋的氛围,在当时的日本左翼阵营中广泛存在。当时的第一大在野党——日本社会党左派的第一理论家向坂逸雄,1978年在『周刊邮报』举办的座谈会上,与开设同性恋酒吧的艺术家东乡健谈话时,不但声言「东德是世界上最理想的国家」,还大放厥词:「实现了苏维埃社会主义以后,你的病(同性恋)就治好了。」对此,东乡健在访谈结束后,淡淡地反驳说:

「向坂先生说我有病。但我觉得,即使男人与男人相爱,那政治家的职责不正是『使人们相爱、并使人们幸福』,而思想家的职责不正是创造这样的思想吗?认为(同性恋)是人的疾病、必须加以隔离,这种说法……如果那样的话,这种病不治也行,也不需要这种为了优势者而存在的社会。」

直到1993年,日共的『赤旗』还指责大胆描述男同的电视节目『同窗会』会「对青少年教育产生负面影响」。

直到2000年代,『赤旗』才开始刊登与LBGT有关的报道;直到2020年的日共二十八大,日共才修改了自己的党纲,加入了「消灭以性向与性认同为由的歧视」一节,并由志位和夫在大会报告上,为1976年的那篇『赤旗』论文而道了歉,承认当时日共对同性恋的认识是错误的。

不过,日共过去的发言确实已经无法抹消了,

「作为市民之护民官的日共市议会议员的活动;与此完全相反的异样的、腐朽的私生活——这种双重人格的生活,是不可能维持下去的。」

日共1976年时的发言,依然对很多人来说是言犹在耳。之前为讨好市民社会而歧视同性恋,现在为了追逐市民社会新潮流而支持同性恋,这种前倨后恭、反复无常的态度,显得日共仿佛要掩盖自己过去黑暗的一面,用甜言蜜语来诱骗人们,来实现它不可告人的计划一样——这正是很多日本小市民的心中的想法。一切为了选举而转向的态度,最终也在选举中拖了日共的后腿,这不得不说是一种选举主义的莫大讽刺。

①注:原文分别为日语中常见的句尾语气助词「よ」、「の」,这里分别翻译为「哦」、「啦」。

参考文献:

『戦後日本における男性同性愛への「寛容」と嫌悪』(酒井晃)

『「日本左翼史」に挑む:私の日本共産党論』(大塚茂树)

『漂流 日本左翼史 理想なき左派の混迷 1972─2022』(池上 彰/佐藤 優)

『平成·令和 学生たちの社会運動 SEALDs、民青、過激派、独自グループ』(小林哲夫)