八路军真的土吗?

你以为穿草鞋、不讲卫生,大老粗的是八路 错,穿好鞋、讲卫生、士兵文化水平高的才是八路,八路还会演话剧,知道航母、战列舰和希特勒

抗战中的国军、共军都青天白日标志,穿着的军服猛一看没有什么区别(土八路是很土,但是国军也好不到哪里去,很多国军士兵都要义务向长官上交布头),但在总行的人眼中国军和共军有一个很大的区别,那就是鞋子。在皖南事变等纷争中,穿好鞋的一方其实是共军。

抗战时期八路军和新四军的穿鞋标准很明确,那就是布鞋,底线是一年7双布鞋。如果遇到土豪一些的部队,比如新四军第二师(主要根据地在淮南,底子好,还生产了日伪军都认可的硬通货——飞马牌香烟)每人每年还比兄弟部队多发一双布鞋。八路军、新四军遇到急行军还会民众紧急赶制布鞋,在行军沿线设点临时为士兵更换穿坏的布鞋。到抗战接近胜利的1944年,我军又提高了标准,将布鞋数量统一提高到每年八双,侦查员、武工队、通讯员、运输员、饲养员等技战术人员布鞋数量更达到了12双(机关干部每年布鞋只有6双)。总之红军时期,我军的武装穿草鞋,但到了抗战时期,土八路们早就集体换上了布鞋。

反而是国军一方死守着“革命”传统,草鞋贯穿了整个抗战时期,就连远征军、驻印军也不例外。草鞋一度是北伐军的标志性装备,还弄出了稻草鞋和麻草鞋的区分,“那时候我们都穿草鞋,一个月发一双布袜子,长途行军,袜子顶多只能穿一两个礼拜,所以大家都赤脚;公家发的草鞋也穿不了多久,所以有的也自己打。一直要到第一次江西围剿,全军(包括陈诚在内)才有布鞋穿,民国二十三年,官长才开始穿皮鞋。”。这里所谓的第一次穿“布鞋”的部队就是陈诚的嫡系第18军,它在国军中是少数派。1933年长城抗战爆发,中央军下属的第十七军徐庭瑶穿得也是草鞋,其下属的第25师第75旅旅长杜聿明就是最好的证人,他的回忆是:“第二十五师二月二十五日由徐州出发……当时北平,尤其古北口一带,仍然是冰天雪地,而第二十五师到达时,尚是赤足草鞋……”。

红军两万五千里长征中是不得不穿草鞋,但追击的国军中央军却是长官故意无视士兵的需求,他们在北伐战争后期打到北方时就发现了草鞋在冬天不保暖,需要社会团体资助布鞋,但追着红军跑的中央军士兵也是穿着草鞋进行了万里追击。国军长官穿上了布鞋、皮鞋,但士兵依旧是常年不变的草鞋。在整个抗战中,国军中央军的服装标准是:每年春、夏、秋三季每人单衣上装两件,单布短裤两件,绑腿一双,军帽一顶;冬季棉衣裤一套,棉帽一顶;二尺五宽棉被一床,二尺宽草席一顶。国军穿衣标准中完全没有衬衣、衬裤,没有布鞋,没有雨衣,春、夏、秋三季没有长裤和内裤,鞋子完全靠士兵用手编制,就连精锐的远征军和驻印军也不例外。驻印军吃着美国人给他罐头拿着美式装备服务器,但是鞋子还是编织的草鞋。

这种差别在战时影响很大,草鞋在长途行军中损耗很快,平均40至70里就要更换,新编的草鞋会在脚上打出很多条形伤口,非常影响士兵的健康。抗战士兵我军总体上是没有国军有钱,但国军有钱给宋家夫人进口丝袜和香水,却从来就想不到给士兵普及布鞋。

在《亮剑》等电视剧中李云龙这样的“泥腿子”似乎天生不讲卫生,出现了李云龙不洗脚的情节,这就是作者的想当然了,李云龙文化程度是低,但绝对会洗脚,这不是他愿不愿意的问题,而是红军和八路军的硬性规定,凭借这一手八路军甚至增加了数十万人马。

红军和八路军爱洗脚,不但是条例规定,更是实际需要。我军以铁脚板著称,和旧式武装相比至少有三分之一的速度优势(蒋纬国甚至说有一倍的优势),我军不是人人是刘翔,加入我军也不能立刻就增加三成的耐力,我军全军都能跑路,奥秘就在脚上。我军行军前的准备工作之一就是长距离行军后必须用热水洗脚,这是战士们都一致认可的原则,“赶路才感到脚是最宝贵的,所以只要休息,先弄热水烫脚。就是十分疲乏,也得先洗脚,这是行军的重要保证,”在行军途中,我军会派遣设营人员专门在途中烧水方便洗脚,“设营人员提前到达目的地,烧开水。除喝外,每一战士洗脸烫脚,以促进血液循环,恢复疲劳”。在长征途中,红军还有超豪华版的泡酒“工具”——茅台酒,按照杨成武的回忆,“我们指战员里……不会喝的,也都装上一壶,留下来洗脚活血,舒舒筋骨。”

我军长途行军前,还注意绑腿,留心鞋袜,在行军前“每人要留一双合脚的半新鞋袜,作为行军专用;涉水后,必须把脚擦干再走”。长途行军喝开水、洗脚也是基层指战员的考核内容,我军的指挥官会在行军途中安排秘密和公开的饮水补给点,会提前烧好开水;班长还必须保证全班人员都在行军后洗脚,如果士兵不方便洗脚,班长可是要亲自动手的。因为这个习惯,很多旧式军队的士兵非常感动,因为这让他们感受到了做人的尊严。

别看影视剧中的国军很洋气,但那只是少数军官用特权保证的结果。国军起源于北伐军,还保持着北伐战争时期穿草鞋的习惯。但在战争扩大到北方地区后,八路军和新四军已经把布鞋变成了必需品,抗战时期的国军包括远征军在内的精锐还穿着草鞋上战场,他们的行军速度怎么快的起来?

当然了有人会说,李云龙打得是游击战,不会有那么多讲究。那我们看看游击战的要求,“游击战争的特点是部队的高度分散和频繁转移,因此,部队的卫生管理着重要抓好行军、宿营和饮食几个环节”,游击战也十分讲究卫生,在抗战时期甚至还出现过武工队成员因为用卫生纸被敌人察觉的事件(这是个反面案例,但至少说明八路军的卫生条件好于一般群众)。八路军不但勤洗脚,还讲究每天刷牙、勤洗澡。具体要求是洗脸“每日早晚各一次”,洗澡“每周一次(夏天例外)”;剪指甲“每七至十日一次”;理发“每二周一次”,这些可都是严格考核的内容。为了推行这些内容,我军还定时发放毛巾和洗漱用品。

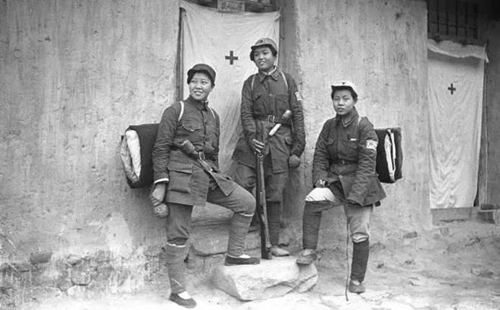

此外,我军还对军服进行蒸煮消毒,消灭虱子,八路军的军服虽然颜色不一,但都非常干净。讲卫生也保证了我军的战斗力,在抗战初期,因为卫生条件差,我军一度出现过痢疾、肠炎等疾病造成个别部队发病率达九成的极端现象,推行严格的卫生制度后,这些疾病大为降低。我军讲卫生,还体现在培养医护人员上,三大战役前我军培养出了4023名军医,各种医护人员、卫生兵高达四万多人,卫生条件远远超过对手。

我军从上到下都勤洗脚,讲究个人卫生,还有远超敌人的医护力量保证集体卫生。因为我军讲究卫生,还给俘虏提供好的卫生条件,我军得到了数十万甚至上百万的兵员。当时的我军朴素不假,但在卫生方面可是绝对的讲究人,甚至有老乡把我军战士叫做公子哥。我军朴素但真不脏,真不是单单凭借泥腿子不要命打下的江山。

长官都是黄埔生 士兵“十万青年十万军” 国军从上到下文化高?

在流行影视剧中,国军长官都是黄埔精英,士兵的素质似乎也比较高,但历史就是历史,铁一样的证据表明,这些不过是后人的臆想,我军反而是从上到下文化程度较高的一方。

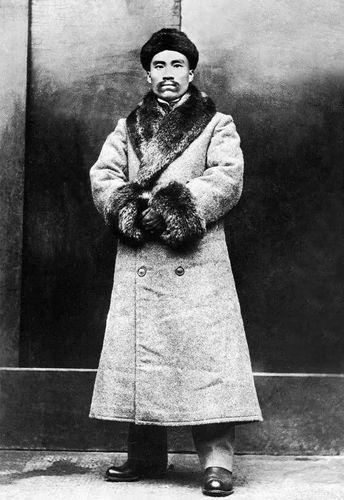

我们先从高层说起,我军十大元帅中只有贺龙是社会大学毕业的,其他人都有着傲人的学历,在民国时期都算是精英中的精英。看起来很土的朱德元帅是秀才出身,还自学过德语,在德国最富盛名的哥廷根大学喝过洋墨水。朱德元帅的这份留洋足以秒杀大部分国军精英、国学大师,当年的留日精英中只有30多人就读了日本985级高校,大部分留日学生都是中专文凭(就连徐志摩也不过是在剑桥旁听过)。朱德元帅还是云南讲武堂的毕业生,和黄埔军校的众多老师是师兄弟。

刘伯承元帅是伏龙芝军事学院的毕业生,在那里学习了包括游击战在内军事内容,理论功底比国军士官生、黄埔生强得多。聂荣臻在比利时沙格瓦劳动大学读化学工程,而后在苏联东方大学学过军事;陈毅在中法大学读文学院;叶剑英读过云南讲武堂和苏联劳动大学;林彪和徐向前是黄埔学生;彭德怀进过湖南讲武堂;罗荣桓先后在青岛大学和中山大学就读。我军十大元帅里本科生比例高达九成,那么国军是多少哪?

到解放战争时期国军军衔最高的九个一级上将中,分别是冯玉祥、李宗仁、白崇禧、阎锡山、陈济棠、唐生智、程潜、陈诚、何应钦。冯玉祥是少年投军的行伍出身,李宗仁是广西陆军小学毕业,陈济棠是陆军速成学校步兵科毕业,这三位的学历明显不够用。

白崇禧、唐生智、陈诚三人是保定军校出身,在国军中学历很硬;阎锡山、程潜、何应钦三人都是日本士官军校出身,资历很老,但是专业知识明显不足,他们在日本只学习过战术学、武器学和浅显的绘图学、工程学等初级军官课程,三人也没有特别亮眼的个人战绩。综合算起来,国军的9位一级上将可比不上我军的十大元帅。

在抗战前,国军将官们黄埔生并不占优势,国军上将31人,并没有一个黄埔毕业生。1936年国军1247名将官中,黄埔生只有92人,远不如保定军校的388人和陆大的215人,当时国军将官的第一大山头其实是地方军校和行伍出身,一共有393人。在实际带兵军官上,抗战前的黄埔生也不占优势,只有7个黄埔生军长和20个黄埔生师长。到了解放战争时期,蒋校长借口裁军,这才让黄埔生在将官中数量打到了1150人,占到了3374名将官总数的35%.,但还是不如陆大毕业生少47人(1197人)。

黄埔生对此其实也服气,因为按照他们的说法,陆大才是真正学习军事理论、进修升级的地方,黄埔三期(陆大九期)的陈素农就认为自己的“军事学识,全得力陆大三年的完整教育”。国军的中下层军官也并不是军校生的天下,根据美国人的统计,因为战争的关系到1944年国军中、下级军官中,出身正式军校者所占比例,只是27%。

反倒是我军早在红军时期就进行了军官再培训工作,所有的连排级干部都要在澎杨军事军校中进行三到五个月的军事培训,就连民兵游击队长也不例外。8年抗战期间,抗大也培养了10万多名学员,几乎所有的八路军、新四军基层军官都在抗大进行过学习,所有的根据地军政干部也都在抗大进行过培训。这两个连锁军校从实战出发,教授的内容和黄埔军校比起来只强不弱。

在抗战时期国军还搞了“十万青年十万军”运动,希望提升士兵素质,结果也是差强人意。截止到1944年国军一共征收知识青年125 500人,因为战事和交通运输关系,实际报到入营者不及100 000人,其中学历程度在专科以上占10%,高中以上占23%,初中占60%,小学占7%。这些知识青年并不是国军的主体,他们在抗战后大部分退出了军队。国军在抗战和解放战争时期的主要士兵还是文盲居多,用国军自己的说法就是:“士兵不识字者,占百分之九十以上;无科学常识者,几占百分之百”。

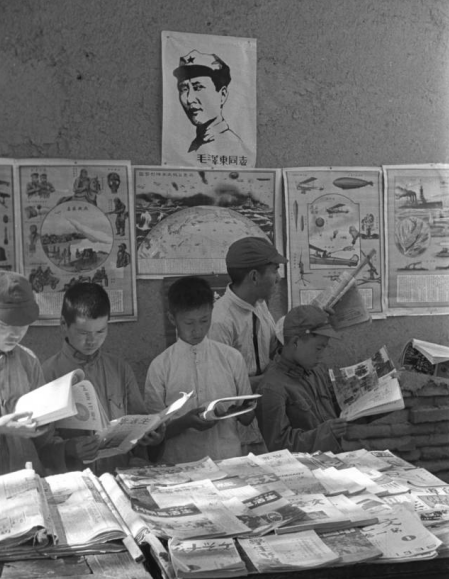

我军士兵在红军时期就注重文化教育,根据斯诺的观察,我军士兵一天活动是:“起床后即进行一小时的早操;早餐;两小时的军事训练;两小时的政治课和讨论;午餐;一小时的休息;两小时的识字课;两小时的运动;晚餐;唱歌和开小组会;“熄灯号”,文化和政治学习占到了士兵一半的时间。在长征时期,红军的文盲率最多也只有百分之二十(在不断减少中)。

我军的“土”只是物质条件艰苦,并不是没见识,不会不知道“拿破仑”,和我军比起来国军反而才是大老粗的一方。

最后,八路军是真知道希特勒,也知道斯大林格勒,可不是李云龙团长那种老粗。

就在日军最疯狂、八路军最困难的时候,毛泽东还综合参考消息的内容对欧洲战场做出了神预言,斯大林格勒战役就是最好的例子。在1942年10月12日,这个日子距离10月14日希特勒命令夺取斯大林格勒战役最后期限两天前,毛泽东就宣告了这场战役德军必将失败,还会给整个战局造成深远影响,“一方面苏联将举行极大规模的第二个冬季反攻,英美对第二条战线的开辟将无可拖延(虽然具体时间仍不能计算),欧洲人民也将准备着起义响应。另一方面,德国及其欧洲伙伴再也无力举行大规模的攻势了,希特勒只好把整个方针转入战略防御。只要迫使希特勒转入了战略防御,法西斯的命运就算完结了。因为像希特勒这样法西斯国家的政治生命和军事生命,从它出生的一天起,就是建立在进攻上面的,进攻一完结,它的生命也就完结了。斯大林格勒一战将停止法西斯的进攻,这一战是带着决定性的。这种决定性,是关系于整个世界战争的”。

关于苏军的反攻方向,毛泽东也进行了预言,“在苏德战线,距冬季不到一个月了,他(希特勒)须赶快转入防御。整个顿河的以西以南是他的最危险的地带,红军将在这一带转入反攻。”。事实上当时的战况非常激烈,到10月18日,德军已经逼近到距离崔可夫的指挥部数百米的地方,眼看就能取胜;到11月11日德军在最后的疯狂进攻下占领了斯大林格勒9成以上的地面面积。苏德双方战事逆转的焦点也确实在顿河方向,11月19日7时30分,苏军的西南方面军、顿河方面军以及斯大林格勒方面军同时发起了反包围进攻;希特勒也在11月20日让曼施坦因组成了顿河集团军群。

这一变化正好是在毛泽发表文章一个月后发生的,如果希特勒能及时看到毛泽东的文章,战事还真很难说。毛泽东的神预言很多,他可是比巴菲特、索罗斯都神奇的战场预言家。

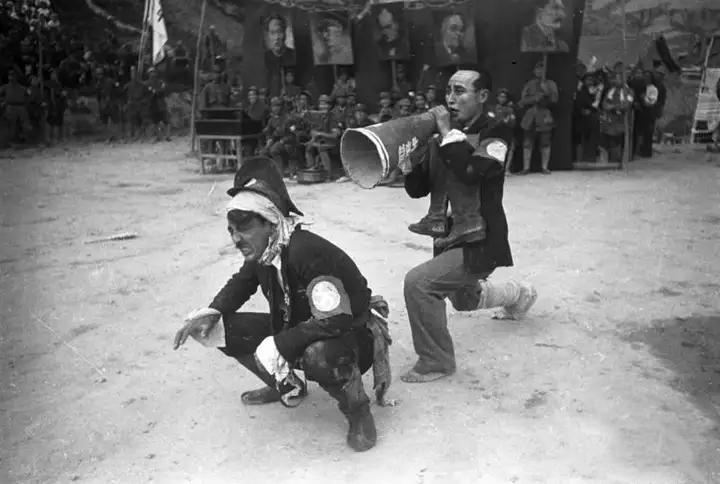

就算是普通的士兵,也看过延安拍的演出剧,知道德国有个小胡子领导人是日本鬼子的盟友。看过“希特勒”要求东条英机“帮助我进攻西伯利亚!”“东条英机”回答:“太平洋上的美国够我头痛的了!……但我有秘密武器给你。”送符咒给“希特勒”的名场面,见过“戈培尔”吹纸喇叭。