真实的战场是一地尸体,还是一地重伤半截人呻吟蠕动?

认真回答,无烟药的普及是个分界线。之前是“重伤半截人呻吟蠕动”,之后是“一地尸体”。

最近长安十二时辰里大唐CQB刷屏。但其实从冷兵器杀伤效果出发,这个镜头多少有点假……

两个狼卫挨了弩箭立马躺地上一动不动了,这不像是挨了弩箭,反倒像是被子弹打了。实际上中箭者除非那一箭正好爆头爆心,否则不太可能出现这种效果。哪怕你那一箭正中咽喉,受害者大概率也要在地上抽搐半天,鲜血流尽才会因失血过多休克不再动了。

以下是真实的中箭:

2018年5月13日下午,家住在朝阳区古塔公园附近的老张出门遛狗,突然感觉腿部一疼,即刻跌倒在路中央,等老张睁大眼睛仔细看的时候,才发现自己腿部中箭,伤口足足有5厘米之深,同一时间呢,弓箭持有人发现老人受伤后,居然让伤人的同伴先行离开,而老张的儿子张先生闻讯后立刻报警并将父亲送往医院紧急治疗!

上图是著名的重庆交警杨雪峰遇刺案。动图中背对镜头的交警就是杨雪峰。当时凶犯趁正在执勤的杨雪峰不备,用一把十几厘米长的尖刀向杨雪峰颈部、胸部、腹部连刺五刀,血流遍地。杨雪峰反手与凶犯扭打,控制住凶犯并坚持到战友赶到。但送医后杨雪峰仍然因失血过多去世。

这一案例也告诉我们,从受致命伤到休克乃至死亡,其实并不像很多人想象的那么迅速。

休克(shock)是机体遭受强烈的致病因素侵袭后,由于有效循环血量锐减,组织血流灌注广泛、持续、显著减少,致全身微循环功能不良,生命重要器官严重障碍的综合症候群。此时机体功能失去代偿,组织缺血缺氧,神经-体液因子失调。其主要特点是:重要脏器组织中的微循环灌流不足,代谢紊乱和全身各系统的机能障碍。简言之,休克就是机体对有效循环血量减少的反应,是组织灌流不足引起的代谢和细胞受损的病理过程。多种神经-体液因子参与休克的发生和发展。所谓有效循环血量,是指单位时间内通过心血管系统进行循环的血量。有效循环血量依赖于:充足的血容量、有效的心搏出量和完善的周围血管张力三个因素。当其中任何一个因素的改变超出了人体的代偿限度时,即可导致有效循环血量的急剧下降,造成全身组织、器官氧合血液灌流不足和细胞缺氧而发生休克。在休克的发生和发展中,上述三个因素常都累及,且相互影响。

划重点:充足的血容量、有效的心搏出量和完善的周围血管张力。

因此,武器伤害能不能再瞬间破坏这三者(通常是血容量),是受害者能否在短时间内迅速休克的关键。如果武器性能可以在大部分情况完成这一任务,那么在战场上就会留下一地的尸体(其实不完全是尸体,很多是休克的伤员),如果完不成这一任务,那么战场上就会留下一堆“重伤半截人呻吟蠕动”。

在冷兵器时代,大部分情况下武器是不足以达成这一效果的,尤其是在目标还着甲的情况下。除了像夏侯渊这样被“连头带肩”砍成两段的,或者被一箭爆头穿脑的,被锤子敲成脑震荡什么的,哪怕是被骑枪捅了个对穿,如果不是把心血管给打爆了造成心搏出量归零,通常也还是要挣扎半天才会休克并死去。毕竟流血流到低血容量导致休克也是需要相当一段时间的。哪怕是打破了肝、脾、肾之类富血器官,或者砍断了腿动脉也一样。比如说古希腊第一智将伊巴密浓达在曼丁尼亚战役中被标枪穿腹,但他还是苟到战斗结束,安排完后事才咽气死去。凯撒被乱刀捅死总共挨了23刀。太史公记载项羽死时“项王身亦被十馀创”,最后还是自己抹的脖子。《宋史》载杨再兴在小商桥之战中遇难,尸体上烧出箭簇二升(再兴以三百骑遇敌于小商桥,骤与之战,杀二千余人,及万户撒八孛堇、千户百人。再兴战死,后获其尸,焚之,得箭镞二升)。无论中外,在激战中受创多处仍奋战不休几乎是猛将的标配。甚至有人在肾上腺素作用下奋战至鲜血流尽,站着死去的情况。

因此,冷兵器时代的战场大致上类似于电影《黄飞鸿之狮王争霸》里面最后那场狮王争霸的场面,一大堆中箭着枪的伤兵拥挤在墙角哼哼。当然决出胜负之后,胜方自然会对跑不了的伤员(如果他们还没有鲜血流尽或者被人马践踏而死的话)补刀割脑袋记功。所以以前有“怜悯一击”的说法,就是对受了致命伤还在挣命的敌人切断其大血管令其速死。欧洲骑士们为此还要携带专用的匕首。

黑火药时代的枪械杀伤力远非冷兵器可以匹敌。一把典型的18世纪滑膛枪枪口动能在1000焦耳以上,远远超过通常只有几十到两百焦耳的冷兵器,其制造创伤性休克的能力也远非冷兵器可比。但实际上,现代人印象中的黑火药枪械的威力仍然是被夸大了的。像爱国者之类的电影里一排枪过去整整齐齐倒下一片这样的场景仍然是不怎么客观的。比如当年明月在《明朝那些事》里举过一个例子:平壤之战中,老将吴惟中率3000南军进攻平壤北城,被一发铁炮子弹击中胸部。胸口挨了一枪的老家伙居然连火线都没下,操着刀子继续督战冲锋。再举一个例子,七年战争中非常有传奇性的亚伯拉罕平原之战,蒙卡尔姆侯爵对战沃尔夫将军,两名指挥官都在军阵第一列指挥作战,双方大约9000士兵在仅仅20码距离上排队枪毙,蒙卡尔姆侯爵和沃尔夫将军双双中弹。其中蒙卡尔姆侯爵被一发子弹击中腹部,而沃尔夫将军则是身中三弹。但是两人都没有即刻昏过去。狼将军仍然坚持由随从搀扶着指挥作战,直到看到英军杀入魁北克城才奄奄死去。而蒙卡尔姆侯爵坚持得更长一些,他被抬到位于圣查尔斯河岸上的魁北克总医院,医生告诉他说自己已经回天乏术,蒙卡尔姆平静地回答道:“那再好不过了,我很庆幸不用活着看到魁北克投降。”经过数小时的独处与忏悔,近代游击战术的创始人,七年战争中仅有的法国好汉于午夜时分翘辫子了。

2014年春节,湖南衡阳的刑警李江(音速论坛网友“羽千翩”,军品爱好者)在执行抓捕过程中被歹徒用自制火药枪在5米距离上击中腹部。这支火药枪枪管长1米多,子弹用12号钢筋车制,长47mm,口径17mm,相当于一支打钢芯穿甲弹的19世纪制式军用步枪。这个案例可以清楚地让我们看到被军用等级的黑火药枪械击中后会有什么样的后果。

当我迈出第二步时,我看到他转身了,同时一个暗红的火光一闪,接着就是一声巨响,然后就是火药味的气浪冲在我的脸上,我的身体身体像被人用一个红热的铁锤狠狠的打了一下,力量之大无法形容,身体里五脏六腑和所有的骨骼仿佛都跳动了一下,但是一点也不疼。

我一屁股坐倒在地,我倒下时看到我身后两支六四手枪枪口的火焰,和啪啪啪的枪响,以及子弹打在墙上噗噗的声音。我拼命往回打滚试图离开双方的火力线,一下子就滚到了屋子门口,我看见同事呆站在原地,他们似乎被我的倒地惊呆了,我见状高声大喊:我没事,你们赶紧追,别让他跑了。两个县局的同志立马消失在了黑暗里。

我的犬看到我倒地,松口跑到我身边。我爬到了屋内,犬在我身边转着圈,呼哧呼哧喘着粗气。我命令犬去追击,但是犬无论如何不肯走了。这时我突然感到腹部剧烈疼痛,肺部仿佛被巨石压着,受到巨大压迫喘不过气来,我只能大口大口的用嘴呼吸。不好,防弹衣穿透了!我立即意识到了这个现实。我伸手一摸,果然防弹衣腹部有个弹孔,尼龙材质的面料还有烧焦的焦糊的味道。

李江当时穿了一件IIIA级的尼龙防弹衣,这种防手枪弹的防弹衣自然挡不住巨大的钢芯弹。子弹在穿透防弹衣后击中了李江的胰腺(一个非常要命的器官),继续前进打坏肠系膜,接着又打破下腔静脉总管(最粗的静脉血管,但人体真是奇妙的东西,受创后的器官膨大挤压,把血管压住了,延缓了出血,否则李江会在半小时内因失血过多死去),最后停在脊柱旁边(万幸,否则高位截瘫)。

李江受伤后大约3个半小时,他被送到衡阳市附一医院。在这里,李江终于昏了过去(很大程度上是知道自己死不了以后精神上放松了)。如果在200年前,受了这么重的伤大概只能步蒙卡尔姆侯爵的后尘了,但好在现代医学毕竟进步了很多,经过长达5个小时的手术,李江活了下来并康复了。

所有这些例子都说明了黑火药时代子弹的杀伤力其实还是有很大局限性的。由于黑火药爆速只有500米/秒,无论是弹丸还是破片,都很难达到超音速(燧发枪的子弹初速一般在240~310m/s)。子弹侵彻人体后产生的瞬时空腔较小,只能杀伤其弹道周围的组织。如果不是运气特别差,受害者常常只有一两个器官受损,出血速度有限,仍需要在痛苦中挣扎很久才会休克继而死去(这算运气好还是差?)。

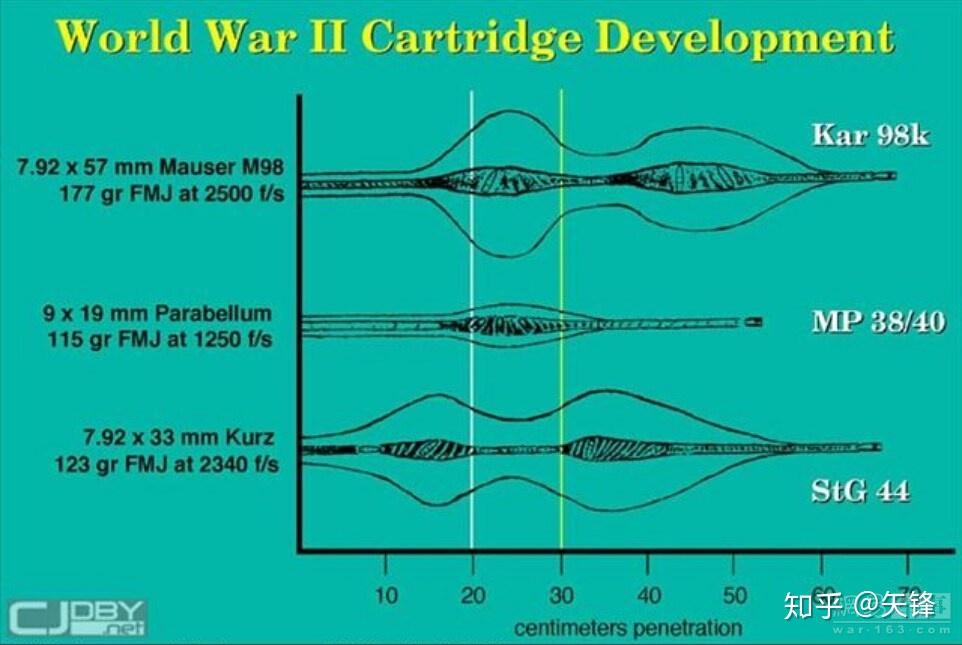

中国轻武器史学家刘学昌先生在评价林肯遇刺事件时引用一份70年代的创伤弹道学文件说:“林肯头部中的是低速弹头(约250m/s),所以能在9小时后才死去;肯尼迪中的是中速(约760m/s)6.5mm口径弹头……虽用最高明的医术抢救了30分钟,但仍以失败告终。如果使用现代高速弹头(约1000m/s)射中头部,可能引起脑浆爆裂,立即死亡。”

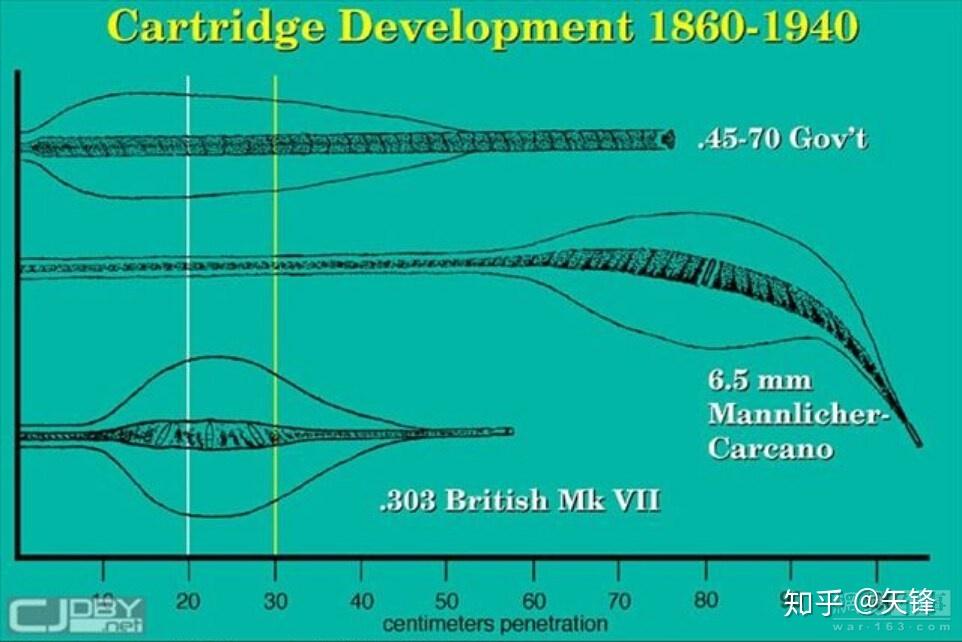

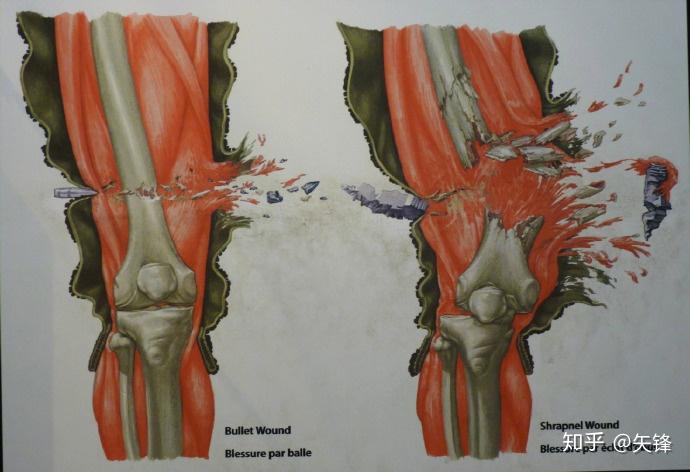

19世纪下半叶,随着线膛枪和强化黑火药的出现,子弹初速由300m/s提升到440m/s(即上图中的.45-70口径政府弹),达到了超音速。由此带来的南北战争时双方步枪制造了惊人的杀伤。对于超音速子弹,受害者的中弹体验相比亚音速子弹有明显不同。当高速物体在流体(空气、水或其他流体)中运动时,就会在物体头部附近产生高压冲击波。这些高压冲击波是由于流体的阻力而形成的。流体的密度越大,则阻力越大,冲击波波峰压强就越高,波传播范围就越广。高速物体在克服流体阻力的同时,将其动能传给流体,转变为流体的动能而传播开来,并扰动周围的流体。人体的某些肌体组织,如肌肉、血液等都类似于流体,只不过密度较大而不均匀。所以弹头将其动能传给肌体组织的过程,也类似高速物体将动能传给周围流体的过程。因为肌肉具有近似流体的性质,当高速弹头侵入这些组织时,受到肌肉、血液组织的阻力作用,在弹头前方和两侧形成高压冲击波,向各方快速传播,并将肌体组织向各方推压而形成所谓的"爆炸空腔",即空腔效应。冲击波的压强在传播过程中由于受到肌体阻力的作用而逐渐衰减至瞬时平衡状态,此时形成最大瞬时空腔,这一过程称之为膨胀过程。在此这程中,子弹的部分动能转变为肌体的弹性势能。瞬时平衡态过后,此弹性势能使肌体组织收缩,直至瞬时空腔缩小到0,这一过程为收缩过程。在收缩过程中,肌体中的弹性力又将原来胀大的组织拉回到原来的位置;由于肌体组织的惯性作用使其运动并集聚在原空腔轴线附近而形成第二次高压波源,波的压强可达数十兆帕,然后再次出现膨胀和收缩过程。由于阻力的作用和能量逐次耗损,波在这样的振动过程中也逐次衰减,瞬时最大空腔也逐次变小,直至脉动数次后而消失。

在强化黑药之后,火炸药在19世纪下半叶出现了技术爆炸。硝化棉、硝化甘油、苦味酸、TNT、黑索金等等纷纷登场亮相。这些新型火药的爆速超过了5000m/s,是黑火药的10倍。到20世纪初,在无烟药的推动下,子弹初速进一步提高到800m/s以上,并出现了可以在人体内翻滚的尖头弹和空尖弹。这些子弹能够在受害者体内制造巨大的瞬时空腔,伤害多个器官,扩大出血量并严重影响心肺功能,极易引起休克。我们看到很多士兵的回忆录中在回忆自己中弹受伤的经历时常常说像是被什么东西打了一下,然后就啥都不知道了。醒来时要么已经被战友拖回医院,要么已经被遗弃在战场上或者被敌人俘虏。这正是超音速子弹命中人体后引起休克的典型特征。如果这一枪未能造成致命伤(瞬时空腔对内脏的伤害效果至今没有研究透彻,而人体的修复能力也经常出乎预料),伤员苏醒后往往能幸存下来,而如果遭受的是致命伤,通常伤员也就醒不来了。

例如,南昌起义后,当时还是教导队学员的粟裕跟随大部队作战。在武平退却战中,粟裕随队在朱德指挥下击退了追兵两个团。在战斗中,粟裕中弹,子弹从他的右耳上侧头部颞骨穿了过去。粟裕只觉得受到猛烈一击,倒在地上,动弹不得(瞬时空腔对脑部的影响)。迷迷糊糊中,粟裕听到排长在说话:“粟裕呀,我不能管你啦。”排长卸下了粟裕的驳壳枪,丢下他走了。部队走后,粟裕恢复过来,爬到路边一片水田里。这时正好有几个起义部队战友沿着山边走来,发现了在水田里挣扎的粟裕,连忙把他扶起来,给他包扎好伤口,搀着他赶上了部队。

1933年5月,时任红11军参谋长的粟裕在硝石战斗中被一发子弹击中左臂,子弹打穿了骨头后穿透手臂飞出。粟裕再次当场晕倒,醒来时已被转送至军医院。在没有麻药的情况下,医生对粟裕进行了手术。术后,因为没有消炎药,医生把蚊帐布剪成二指宽、五六寸长的布条子,用盐水浸泡后,每天早上从子弹进口处捅进去,第二天再从子弹出口处抽出来,重新放进一条清洁后的盐水布条。这次受伤使得粟裕的左臂落下终身残疾。

常德会战中,川军150师师长许国璋率部坚守桃源县,不意被一发流弹击中,当场陷入昏迷。部下以为师长殉国,便抬起师长撤退。不料撤过沅江以后,许国璋却悠悠醒转过来。得知阵地已经丢失,许国璋愤而饮弹自尽。

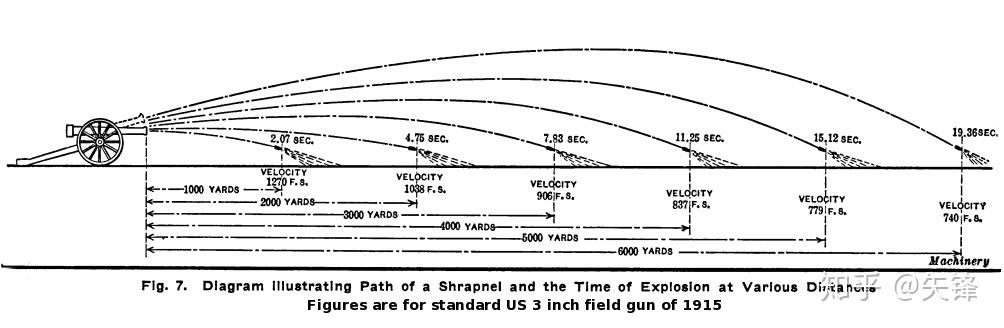

但这仅仅是事实的一部分。火炸药的进步带来的另一个效果是炮兵在一战中成为伤害输出最高的单位。在此之前,虽然拿破仑时代炮兵就已经号称战争之神,但是在一战前三百多年的时间里,步枪才是战争中头号伤害输出者,炮兵制造的伤亡顶多只有一二成。但是随着火炸药的发展和榴弹的成熟,炮兵的伤害输出迅速超过了70%,即使机枪的加入也不能撼动其地位。反倒是步枪的输出量越来越低。三百年步枪战争时代,在短短十年间就结束了。

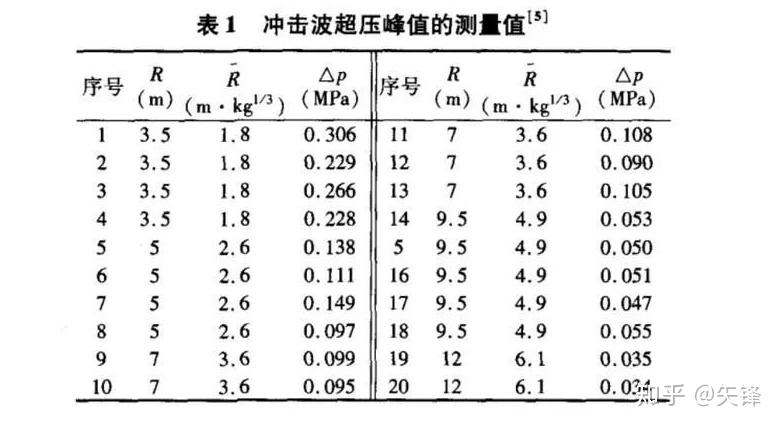

炮弹对目标的杀伤可以分为2种,一种是冲击波杀伤,一种是破片杀伤。冲击波具体还可以分为超压和动压。超压就是由于空气被压缩而产生的压强,使人体内外压强严重失衡,从而对内脏造成致命杀伤。解放战争时曾经使用过的“没良心炮”,就是通过抛射高剂量炸药包产生超压杀伤,许多被炸死的人身体是完好的,但是七窍流血,这就是超压对人体内脏的挤压产生的可怕效果,用通俗的话讲是活活“震”死的。冲击波的另一种杀伤是动压杀伤,动压就是空气受冲击波驱动快速运动产生的高速气流,可以像一把刀一样撕裂物体。战场上很多士兵被榴弹命中后,瞬间就被炸成了碎块,肢体不全,除去弹片的切削外,主要就是冲击波产生的动压杀伤所致。一般认为,超压为0.02-0.029MPa可引器轻度伤;0.029-0.059MPa可导致中度伤;0.059-0.098Mpa可造成重度伤;大于0.098MPa可造成极重度伤。动压为0.01-0.02MP a可造成中度伤;0.02-0.039MPa可造成重度伤;大于0.039MPa可造成极重度伤。国内曾做过类似的实验,使用7.5kg的TNT药柱(近似155mm炮弹的装药量)其超压分布如下:

可见在7米范围内,超压达到0.108MPa,已经超过了“极重度伤”的标准。换句话说,在爆心7米范围内,所有无遮蔽的人都会在瞬间被冲击波杀死。

此外,一枚榴弹爆炸后通常可以产生数千枚大小不等的破片,这些破片的速度超过1000m/s,小的如四射的子弹,大的如同超音速飞行的刀刃,所过之处切得稀烂。松本草坪在《诺门罕,日本第一次战败》当中说他曾经在诺门罕见到过一个日本军官四肢全被炮弹切断,成了个“海豹人”。

被这些超音速破片击中的效果比子弹更为可怕。奥斯特洛夫斯基就是在进攻利沃夫的战斗中头部和腹部被炮弹破片击中,失去了右眼并昏迷了十三天。这次重伤也是后来导致奥斯特洛夫斯基致残的主要因素。

1935年4月,四渡赤水过程当中,红军干部休养连遭敌人空袭,贺子珍在奋力救援红三军团12团政委钟赤兵(攻打娄山关时负伤)时被炸弹击中,全身中了17块弹片,当场昏迷,几天后方才醒来。这次受伤也成为贺子珍后来悲剧的诱因。

“8·6”海战中的“钢铁战士”麦贤德也是在海战中太阳穴被弹片击中,弹片一直插到大脑额叶处,脑浆都打出来了。麦贤德当场昏迷。在战友为其包扎好伤口后,麦贤德又逐渐醒转,以惊人的意志坚持战斗了三个多小时。这次受伤使得麦贤德在很长时间内智力和记忆力都严重衰退,直到新世纪后因为医学技术的进步,麦贤德的智力和记忆才逐渐恢复。

老山战斗中的1·7拔点战斗中,二等功臣李玉山率领的6人突击小组被炮弹击中,除李玉山被冲击波击中昏迷外,其他5人全部当场牺牲。李玉山醒来后,发疯似地继续在高地上战斗,又挨了多发炮弹。在被战友救出至野战医院抢救时,发现其身上有300多处弹片伤,其中有70多片细小弹片无法取出。李玉山后来回忆说醒来后就完全不知道痛了,弹片打在背上只感觉热,血流出来感觉像是在流汗。

和李玉山类似的还有“100名改革开放先锋”,一等功臣韦昌进。1985年7月19日凌晨,越军以猛烈炮火袭击我那拉、偏马、八里河东山、老山地区后,以1个加强团的兵力多方向、多路向我发起攻击。韦昌进身边的4名战友先后被炮弹击中,当场牺牲。韦昌进也被弹片击中22处,左眼珠子都给打出来了。韦昌进把还连着视神经束的眼珠子塞回眼眶,用步话机高呼“向我开炮”,孤身奋战11个小时,打退越军8次冲锋。战后,韦昌进先后经过十五次大手术才活下来。

额,发现写着写着变成英烈事迹展了……

算了。总而言之,在火炸药革命之后,武器致伤致死能力获得极大提高,受害者当场死亡或休克昏迷的概率也大幅度提高,受伤后继续挣扎的士兵相对减少。因此,现代战场上往往是一地尸体(也包括混在其中的休克的伤员),一大群伤兵呻吟喊痛的场面主要集中在战地医院里。虽然并不是说所有的战伤者都会立即死去或昏迷,但确实比起冷兵器时代和黑火药时代来说,“重伤半截人呻吟蠕动”的情况大大减少。

但这并不意味着战场变得更加仁慈,仅仅代表人类更加擅长自相残杀罢了。